12月16日(土)に青山学院大学に於いて、鶴見大学を含めて全国の8大学、1短期大学が参加するオーラル・コミュニケーション・フェスティバルが開催されました。このフェスティバルは全国の大学生が集い、それぞれの創意工夫にあふれた英語パフォーマンスを披露し学びあう場で、今回で28回目を迎えました。

本学からは4名の3年生が The Candidate と題する英語劇を披露しました。英語の長い台詞を交えたシーンでの演技、聴衆の笑みを誘うコミカルな演技が好評を博しました。本フェスティバルは競い合う「コンテスト」ではなく、各大学チームの学びを披露しあい交流する場です。本学学生も、他大学のステージ・パフォーマンスから刺激を受けるとともに、自分たちのステージに対するコメントを得て、このフェスティバル参加の経験が大きな自信になり英語学習の動機付け向上につながりました。

来年度も青山学院大学に於いて開催予定です。他大学学生と交流できる素晴らしい機会です。在学生の皆さん、来年入学なさる高校生の皆さんも参加してみませんか。

(文責:ジェームズ・カーペンター、草薙優加)

The 28th JACET Oral Communication Festival

Hosted by

JACET (Japan Association of College English Teachers)

Oral Communication Study Group

Supported by

Aoyama, Gakuin University

December 16th (Sat), 2023 13:20 – 17:30

at Honda Memorial International Hall

Aoyama Gakuin University, Aoyama Campus

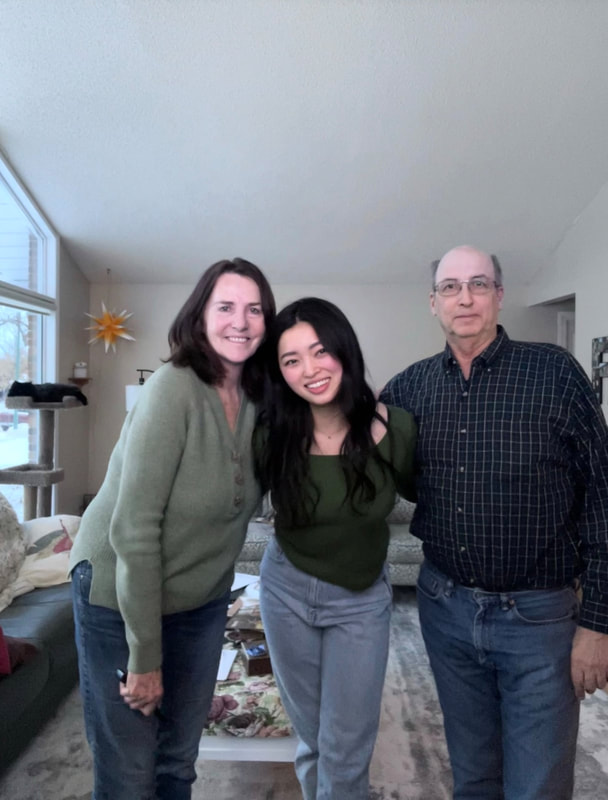

14:00 – 14:15 Tsurumi University

Faculty: James Carpenter, Yuka Kusanagi

Drama: The Candidate

Fuma Matsushima, Haruto Fujihara, Sayaka Koga, Masaki Yamada

RSS Feed

RSS Feed